银

登

录

谁说银行工作很轻松?跟拍原燕芳暴走2万步的普通一天(多图)

打印

大

中

小

打印

大

中

小

在山西的农村,有这样一群扎根乡土的金融工作者。他们把岁月融入黄土地的褶皱里,用脚步在山间地头刻下深浅不一的印记,那流淌的时光,是这些坚守最忠实的见证者。

我的同事原燕芳,是阳城农商银行河北支行的一名客户经理。十多年来,她始终未曾离开这片哺育她的土地。作为农村金融服务的一线人员,她常年穿梭在村庄院落间,为乡亲们送去急需的金融服务;亲眼见证着青砖灰瓦间崛起的新楼,见证着土坯房里的越过越红火日子。

每次出门前,原燕芳总会对着镜子仔细整理好衣襟和工牌。笔挺的工装里,藏着她对这份职业深深的热爱。

晨会的阳光刚漫过窗台,原燕芳和同事们已准备好开始一天的工作。

近年来银行对服务越来越重视,礼仪培训已成为日常工作的一部分。原燕芳告诉我们,“农村人讲究实在,笑脸就是最好的礼仪。”

每天一大早就有前来资讯业务的客户,原燕芳都会耐心的讲解。

市场竞争日趋激烈,传统“等客上门”的模式渐渐跟不上发展步伐。对银行而言,主动“走出去”对接客户需求,是当下必须要做的事。

在护驾村一户老人家中,原燕芳在为老人更换新一代社保卡。

随着科技发展,农商行的电子设备也不断更新。如今,不少过去得专门跑网点才能办的业务,在家就能处理,给群众带来了不少方便。

随着城镇化的加剧,村里的年轻人多半去了县城,留下的老人成了原燕芳最牵挂的人。她总把这些老伙计视作农商行的根,将他们的事当成自家事般操心。

原燕芳说她有“三多”,一个是步子多,每天她要走1万步起步,村里的每条路、每户老人的家,她都熟得像自己家一样。

二是电话多,客户的电话总是一个接一个,咨询贷款政策的、问存取款流程的,问得多了,自己的业务也更精通了。

三是牵挂多,哪家老人行动不便需要上门办业务,哪家的补贴到账了要提醒,这些事她都记在心里,总想着多帮衬一把。

她的脚步总像带着风。遇到急着办业务的农户,她会一路小跑。

今年暑假,她把闺女接到单位宿舍照看。可每天忙着下乡、办业务,母女俩虽在同一屋檐下,见面的时间却少得可怜。只有中午吃饭时,闺女扒着她分享一些趣事,成了一天里最甜的时光。

闺女很听话,自己在宿舍写作业。偶尔会抱怨妈妈没时间陪她,但心里很理解妈妈的工作,觉得妈妈帮助那么多人很了不起。

下午的阳光斜照在支行门口,原燕芳和同事们准备去村里见几位客户。

老李是当地的养猪户,2014年时,他的养殖场还只有几十头猪的规模。这些年,在原燕芳的持续帮助下,猪场渐渐发展起来,如今已有5000头的养殖规模,建起了3座现代化厂房,近期正计划再新建2座。这次过来,就是为了考察新项目的建设情况。

除了在资金上提供帮助,原燕芳总爱多叮嘱几句。听说要引进新品种,她会连夜查资料找市场行情,想着不能只给资金,还得帮着把路走顺。

对她来说,客户早已不是简单的服务对象,更像是朋友一般。

下乡路过孤堆底村,她一眼就瞥见了路边的张大爷,想到上次老人的社保卡还没办妥,就在路边摆开材料,临时办起了公。

她负责16个村子的业务,这些村落分布得散,跨度也不小,可每个村的红白喜事、家长里短,她都门儿清。

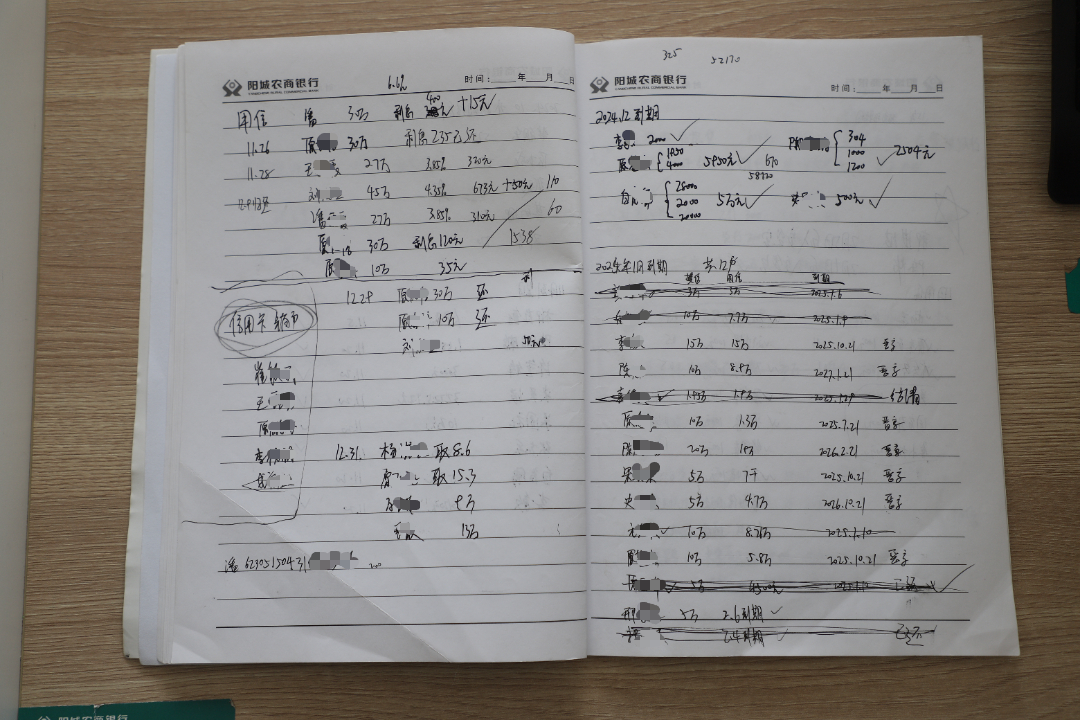

王师傅是当地有名的农业技术员,培育的果子有大又好。原艳芳的笔记本里,记满了他的育种周期、资金需求,把这样的带头人视作重点,想着能帮一把就多帮一把,毕竟能带动一群人致富。

她会把村民的诉求一一记录在笔记本里。

原燕芳的工作笔记。

支行的夕会,对当日工作进行总结。

单位与家不过十分钟的步行距离,这短短的路程,模糊了工作与生活的边界。这条路,她走了整整三十七年,沿途的一草一木、往来的每一张面孔,都早已刻进记忆里。

小儿子放暑假在家,听到门锁响,他会第一时间跑出来,小脸上的雀跃藏不住。

亲子时光虽然短暂,却是她源源不断的动力。

因为工作需要,原燕芳还得回单位处理业务,小儿子抱着她不肯撒手,仿佛这样就能把妈妈留得久一点。

小儿子依依不舍,一路相送。

原燕芳家的客厅墙上,贴满了小儿子的奖状。那是她下班回家后,最想多看几眼的风景。

我一路跟着原燕芳拍下了这些照片,记录下像她这样普通一线员工的日常,他们或许没有骄人的业绩单,也没有耀眼的荣誉证,但他们身上藏着最实在的力量。

个人业务

个人业务 公司业务

公司业务

个人业务

个人业务

晋公网安备 14010602060574号

晋公网安备 14010602060574号